今年Broken Thoughts带来第3张专辑 《Realign》,其背后的昆明创作人罗可居是不可错过的国内30岁以下独立音乐人之一。他这几年不间断的创作和有目共睹的快速成长代表着国内独立音乐欣欣向荣的一面,或许会刷新你的认知。

90后独立音乐人比之过去蜗居地下室的北漂前辈来说,少了几分愁苦,多了从容和专注。翻开罗可居的履历,大学毕业后去了一所出过多如繁星的格莱美获奖者的美国顶尖录音技术学府求学;在配乐大师Klaus Badelt的工作室工作学习;参与白水那张《烈日灼心》电影原声的编曲、混音等;还曾因为给动画配乐而受邀去过一次威尼斯电影节。独立音乐人的“正经事” 也做得风生水起。

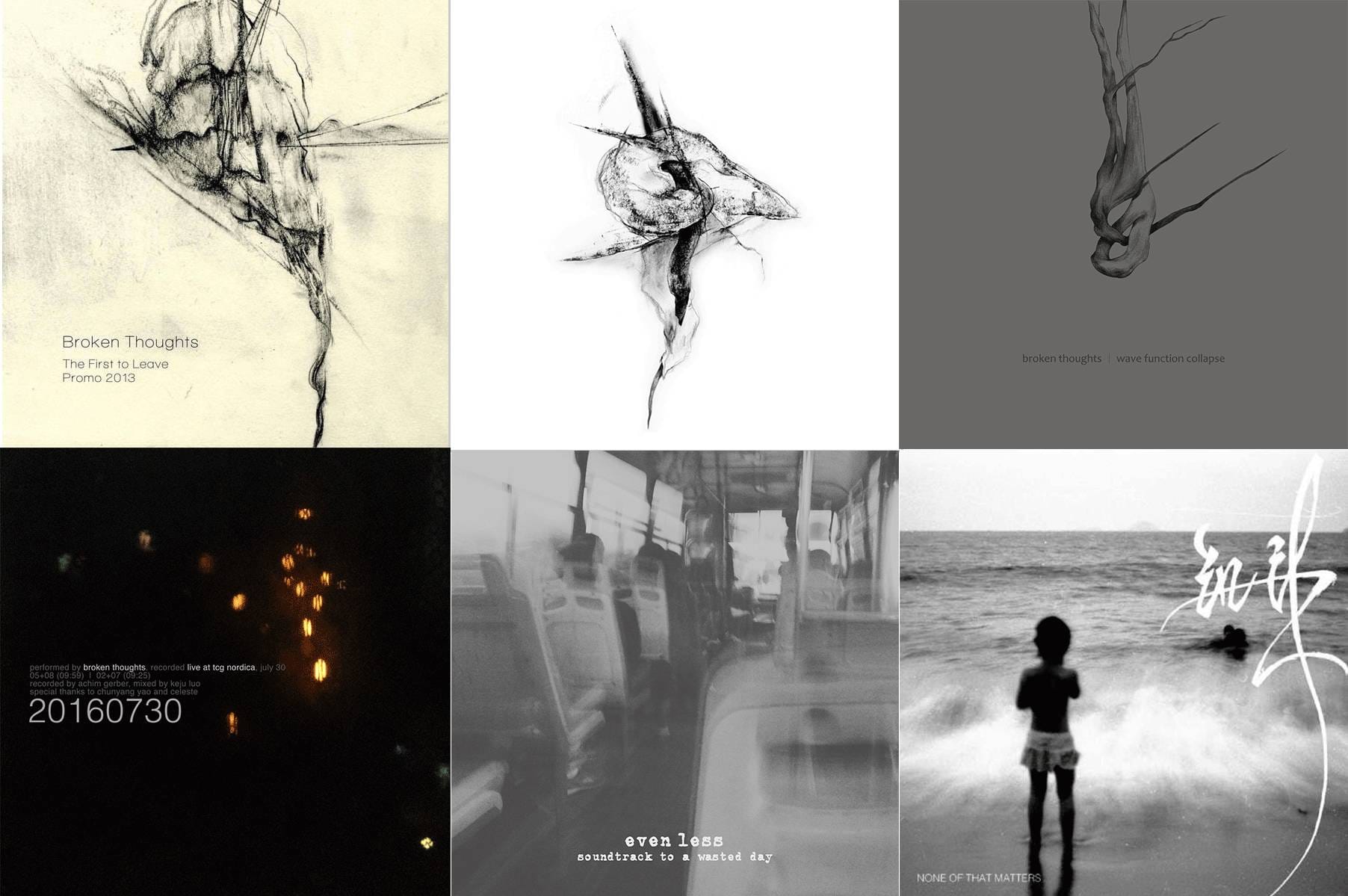

罗可居尝试过很多音乐类型,没有被任何定义束缚过,也没有为自己设限,恰如这一代中国乐迷的成长轨迹。和一般乐迷不同的是,罗可居一直在尝试创作,而且小有成就。他曾经的个人项目《In It》被誉为是西南地区最好的后摇之一,Even Less时期很摇滚地唱着自己写的英文歌词,虽然现在听起来特别青葱。在电子音乐走红的当下,他的个人项目《Broken Thoughts》又被誉为是中国最好的氛围电子。他和白水曾有氛围团One Day In A Quark,你能在白水多张专辑中看到他的身影。和什么都想说的Broken Thoughts首张专辑《Indispensable Insignificances》、现场超一流的第二张专辑《Wave Function Collapse》相比,新专辑《Realign》或许是他迄今为止最成熟的一张专辑,跳脱模仿阶段,已经逐渐形成了自己的创作风格。和所有被国外影视剧和欧美音乐喂大的年轻人一样,他具有国际化的视野,他做的音乐放在任何一家国外音乐媒体都不会觉得格格不入。不仅是听音乐取悦自己,有一天自己也能做出向那些很喜欢的音乐靠近的东西,这或许是意料之外结出来的硕果,也必定是更大强度的兴奋剂。

Numéro:先向读者简单介绍一下自己吧。何时开始创作音乐?现在的主业是什么?

罗可居:从高中开始尝试做音乐到今年刚好十年。现在主业做网站运营,偶尔接商业配乐。最近几年主要以Broken Thoughts的名义做实验和氛围类的电子音乐。

新专辑让人想到异形或者变种人,很科幻很黑暗,能介绍一下吗?怎么想到选这样一个主题?你是科幻迷吗?

也没有刻意想要任何主题,不过很高兴一直都有人把Broken Thoughts的音乐和科幻片联系起来。我早期的音乐启蒙很大一部分来自科幻片配乐,现在兴趣比较广泛,算不上严肃科幻迷。

《Douglas Firs》指代什么?

出自大卫·林奇的《双峰》(Twin Peaks),Dale Cooper在第一季第一集里刚到双峰镇时对山上的道格拉斯冷杉树很感兴趣。他说“闻那些树”的时候太怪萌了,特取此名致敬。

做一张更黑暗的专辑是新萌发的主意呢,还是早就已埋下种子?

一直都想要比较黑暗的基调吧,毕竟听过好多年黑金属。

能谈一谈Nine Inch Nails的Trent Reznor对你的影响吗?

他好像一直存在于你的音乐世界之中。Nine Inch Nails是我的音乐启蒙者。2002年刚开始主动听音乐时买的第一张黄标盘就是他们的现场专辑《And All That Could Have Been》。《The Fragile》伴随了我整个中学阶段。近几年越发偏爱Trent Reznor后期的作品,其声音设计和混音风格对我影响很大。我觉得《Year Zero》是本世纪迄今为止最佳摇滚专辑,它完美地平衡了实验性和娱乐性,既有同时代摇滚乐普遍缺乏的进攻性,非常激进而复杂的声响,还有庞大的概念和时代精神。Trent Reznor和Atticus Ross的配乐作品中我最喜欢《消失的爱人》(Gone Girl),很多乐段靠嗡鸣或噪音的层次和细微变化来推进情绪,很妙。

选择法国艺术家Frédéric Fontenoy的摄影作品《变形记》(Metamorphosis)作为封面是因为看起来像异形吗?在这个摄影系列中为何选择了17号作品?

有点!确实想要一个有些诡异的封面。不过这系列作品还是很开放的,也有人看到的是轻盈自然。17号给我的感觉是没有其他几张那么强调裸体,构图上也更适合裁做专辑封面。

新专辑署名的发行厂牌是Heteromorphism Production。HP目前只发行过3张作品,还包括随着巡演发行的再版。这是一个很随性的一看就没什么盈利的独立厂牌啊。这是你朋友的厂牌吗?未来有更多发展计划吗?

是的,和厂牌的几位主理人都算老熟人了。他们和我一样上班挣钱养活爱好,于是可以追求品质不计成本,可以说很对路。他们对工艺的考究也是小圈子里有口皆碑的。据我所知,作为一个“有追求没理想的地下蚊型厂牌”,他们暂时没有其他发行计划。

回头看2013年Broken Thoughts第一张专辑《Indispensable Insignificances》,现在是不是比当时更收放自如?

是的。那个时候想要的东西太戏剧化、太浮夸,所有喜欢的元素都想放进去,细节又做不太好,现在看来还有点尴尬。

如何看待电影配乐火热的现象?包括Trent Reznor在内,Dustin O'Halloran、Hauschka、Mica Levi、Owen Pallett等不少有实力的作曲家都和奥斯卡、艾美奖这些电影奖项沾边。在电影节拿音乐类奖项仿佛比拿音乐奖更引人关注?

我觉得这个现象非常令人兴奋。好莱坞传统的配乐太模式化。虽说模式化下也有好作品,但普遍太过工整不够有趣。这几年很多“体制外”作曲家为配乐行业带来了一些革新,反过来影响了商业作曲的套路。你提这几位我都很喜欢!还可以加上Jonny Greenwood、Jóhann Jóhannsson、Max Richter、Bryce Dessner、Kreng、Ben Lukas Boysen等等。要不是因为配乐的影视作品获得了成功和关注,非资深乐迷恐怕很难有机会听到这些人的音乐吧。比如前一阵还看到《长城》有款预告片用了《边境杀手》(Sicario)中Jóhann Jóhannsson的乐段,我觉得都是好事。

如果有机会再做一次电影配乐,最想合作的导演是谁?

我还从来没有做过长片。喜欢的导演都是大师,想都不敢想。目前的能力范围内,很想做一次《疾速追杀》(John Wick)、《突袭》(The Raid)这类简单粗暴型动作片的配乐。

你的创作灵感通常来自哪里?

影视作品会给我一些启发。不过通常意义上的创作灵感对我可能不适用,因为绝大多数时候并没有一个事先的动机或构架来引导我创作,而是在不断实验中积累和完善小的点子,从中慢慢打磨出成品。或者说灵感都来自动手去做的过程本身。

你的作品听起来总是很“国际化”,没有地域概念。没有用民族特色的东西,也不去描绘城市,比如马海平用音乐描绘过上海的梅雨天气。与之相反的是,你的音乐听不出你来自昆明。 这种架空的、向内发展的风格是特别追求的吗?

好问题!就音乐上说,我和很多同龄人一样没有民族或本土根源,我的早期启蒙就是来自好莱坞电影配乐和欧美摇滚乐。以前也尝试过加入一些地域元素,但越发觉得这对我来说很刻意甚至有点虚假。这种架空就是我的自然状态,相反要有民族或本土的元素和表达对我来说才是“特别的追求”。另外昆明这十几年发展得和国内任何大城市无异,我也就慢慢丢掉了故乡情结和这方面的表达欲望。

采访、撰文 | 九间,刊于《大都市Numéro》2017