看了罗伯-格里耶的剧本集《骰子》。罗伯-格里耶喜欢玩一些巧合和意外。比如毒贩A在搭乘欧洲快车的时候遇到了塑造A的导演B,而A的行为举止和癖好与B一模一样。B在讲完A的故事时自己也快到站,此时他不小心在报纸上看到一则关于毒贩的新闻,剧情梗概与A的故事完全一样,别人劝B改编这则新闻,B表示改编真实事件不如创造一个人物来得更有趣(《欧洲快车》)。

A冒用B的身份来到B的家乡。这里的每一个人都认识B,却没人认识A。A不断通过编造故事来描述自己和B的故事,次次被拆穿。但每次被拆穿后发生的事情却都反过来证实了A所编造故事的真实性——即A不仅是个说故事的人,还摇身一变成了预言家。当他差不多取代了B的时候,真的B出现了。B二话不说击毙(仿佛击毙)了A,等人走光后A却一骨碌爬起来,从头开始叙述A自己的故事(《撒谎的男人》)。

A和自己的朋友过着衣食无忧、肆意妄为的逍遥生活,某日,A在赴外乡人B的约时发现了他的尸体。但当A将此事公之于众时尸体却消失了。A拿着B留下的明信片(画面为一房子,和A失踪的一幅画类似)寻了过去,在新的城市,A找到了生活中每一个人的副本,自然也找到了和外乡人B长得一模一样的B’,并在那明信片上画的房子里找到了自己丢失的画作(《伊甸园及其后》)。

A遇到了和自己相似的B(自己的影子),B重复着A的生活轨迹。A胡编了B的生活,却又真的被验证。现实抄袭(延续)了虚构故事的情节,他人延续着我的生活,原本因为理应有所不同的人或事非常凑巧地完全相同。生活中的巧合被运用到剧本里,我感觉罗伯-格里耶认为这很迷人,有了别样的隐喻。

如果《欧洲快车》抽掉导演等三人说戏的细节会更通俗,更黑暗,则更具老式好莱坞电影的味道。受启发,比如可以虚构一部《长途汽车》。

故事发生在从腾冲开往昆明的长途夜班卧铺汽车上,车程11小时。男主人公A才加入贩毒组织不久,这是他第一次执行任务。他奉命到腾冲与从缅甸入境的毒贩甲接头,然后将毒品带给昆明的毒贩乙,再由毒贩乙将毒品带出云南,散播到全国其他地区。这是主人公第一次乘坐长途汽车。车上大部分是收入并不高的农民工,当壮汉全部脱了鞋子,脚臭混合着汉臭,泡椒凤爪和榴莲的味道,别提多晕眩了。男主人公作为唯一一个衣着体面人士,一上车就被熏了出来。他晚饭吃得太多,在车上头晕目眩,下车呕吐了一次。下车呕吐时他并未随身携带旅行箱。他很失策地把毒品放在旅行箱内,而旅行箱在车上是完全没地方搁的,所以不得不和其它旅行箱 一起放在车肚子里。为此他有些担心,但也没太当回事。长途车很不舒服,他的脚无法伸直,几近僵硬。所以他从头到尾就一直没睡着过,始终处于半昏迷状态。

迷糊中有乓乓乓疑似开关车肚子的声音。然后警察打开车上的灯,走上了车,叫醒每一个人,检察每一个人的身份证并盘问。他在迷糊中出示了真实身份证,回答是游客,因为衣着整洁像游客,警察倒也没难为他。

警察下车后他一直睡不着。左侧的民工和下铺的民工仿佛认识,两人一会儿你爬到我床上一会儿我爬到你床上,在颠簸得人能飞出去的汽车里上演着空中飞人上下接力以及猩猩上树。脑后上下铺的妇女一直在高声谈笑。男主人公感觉这四人都不是普通的民工,而是暗探。

到了昆明汽车站,他不敢乘面包车,担心羊入虎口。此外面包车和出租车都太贵,面包车没有发票,还不能报销。他站在路边提着行李箱东奔西跑抢着、挤着上了公交车。几次他都以为自己挤不上了,又要在黑暗中的人群里再等十几分钟。这种等待令人心慌。更何况经过了一个晚上的颠簸,他现在两眼充血,体力透支。在比汽车还拥挤的公交车上,除了注意不要摔倒,他还不得不腾出一个手时刻护着行李箱。他很惊讶地发现刚才那同车的四人也在他周围,不过此刻他们全都默不作声。

到了市区内,胡乱转了几次公交,然后在翠湖边上等待。按照罗伯-格里耶的故事,第一次出勤乃组织上对他的考验,其实装的是面粉一类东西。回到腾冲后立马开始第2次长途汽车之旅。整个经过是,A发现毒贩乙与警察C勾结,杀害了乙。因为知道乙已经把联络信息告诉了C,所以A未在规定时间内露面。与A接头的D没等到A反而等到了警察C,D去乙的家了解情况,发现乙的家已经被警察包围,从而D怀疑起了A。此时警察C和毒贩D都不知道A在哪里。但是A在执行任务中多次表现得对植物特别感兴趣,还发微博什么的,C和D都察觉了。某次D存心发布活动通告,等着A自投罗网。A在欢乐中被C、D同时撞上。D为了不让A有机会出卖组织,当即枪毙了A。

比巧合和玩真真假假结构游戏更有趣的是罗伯-格里耶安排男主人公A为一个有特殊性需求的人。在执行任务的时候A还不忘偷偷购买黄色杂志。在分明应该避风头的时候A不仅没有躲在家里,还特意去参加一次比较激情的聚会(警察的圈套,存心在报纸上做广告)。令人想起《柏林苍穹下》里面那场Nick Cave的演出,男主只是街头偶尔看到海报,分明可以不去。是什么让主人公一时兴起?一时忘记了自己在干什么而非要满足欲望放松一下不可?是什么让我们的男主人公不顾读者的担忧,也不顾个人安危?因为A去了,看上去很不严谨,却最在情理之中,反而制造了很好的效果。关于最后读报纸的段落那才是很明显地玩结构,企图制造一种很玄妙的效果,便是不够有趣了。

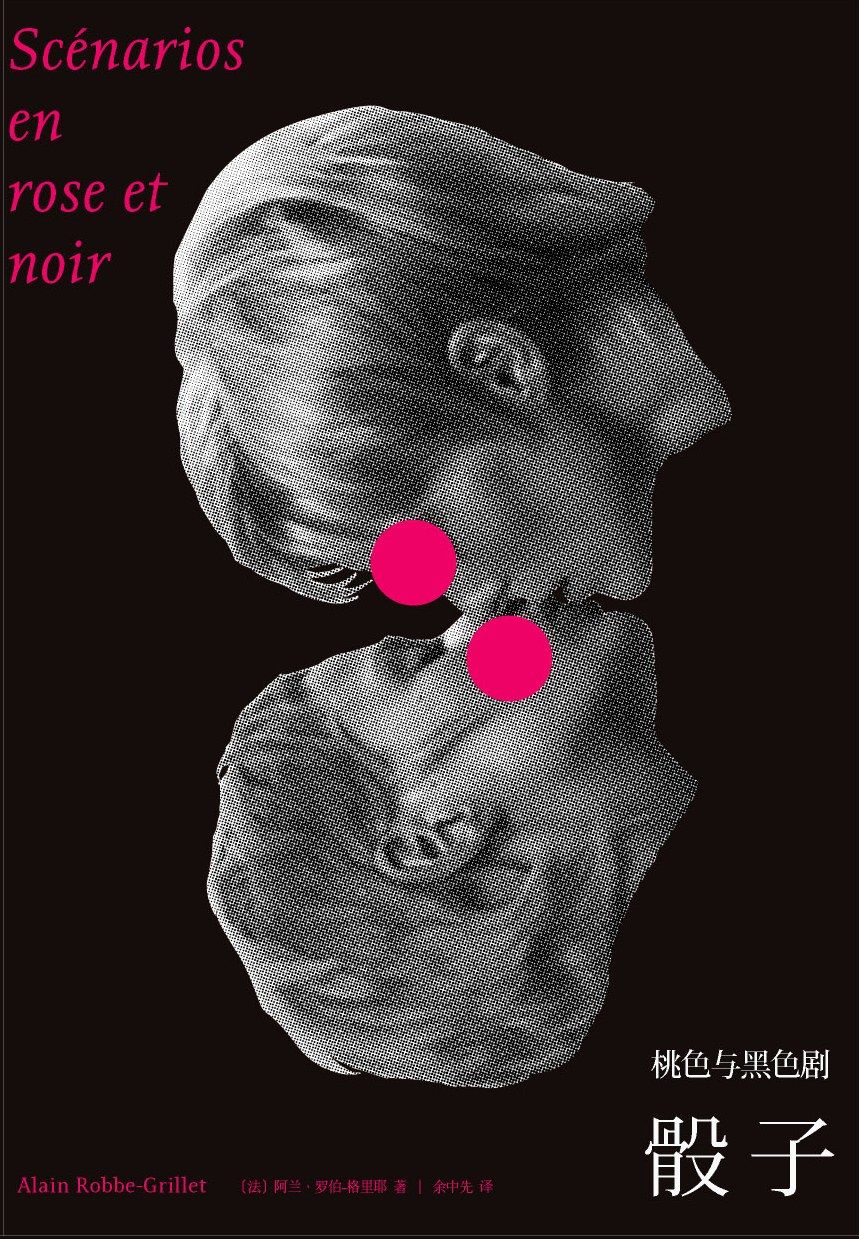

《桃色与黑色剧·骰子》

阿兰·罗伯-格里耶

2010年12月上海译文版

余中先 译

桃色与黑色的魅力,“这一切已经不够时髦了,我是真心地为之感到惋惜”。